Ricerca Scientifica

Servizi di rete avanzati per collaborazioni di ricerca internazionali

La comunità della ricerca è un pilastro fondamentale della rete GARR, con alte necessità di banda e servizi di rete.

L’obiettivo principale è offrire servizi all'avanguardia a chi fa ricerca, a prescindere dalla posizione geografica o dalle collaborazioni internazionali.

GARR sviluppa soluzioni innovative e sperimenta tecnologie emergenti per le esigenze della Big Science e dei gruppi di ricerca più ristretti.

Queste soluzioni su misura spesso rappresentano innovazioni sperimentali non ancora disponibili sul mercato. Un esempio? La funzione di condivisione dello spettro ottico disponibile su tutto il territorio italiano, e non solo...

Scopri le sedi collegate

- ASI - Agenzia Spaziale Italiana

- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

- INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica

- INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- Enti di ricerca afferenti al MUR

- Altri enti di ricerca e formazione

- Enti di ricerca internazionali

Vantaggi per la comunità

Connettività ultraveloce

Collegamenti ad alte prestazioni e tecnologia avanzata per gestire grandi moli di dati

Affidabilità e capillarità

Connessioni affidabili distribuite su tutto il territorio nazionale per un accesso sempre disponibile

Connessioni globali

Servizi personalizzati

Storie di successo

Una valigia high-tech per studiare le eruzioni vulcaniche

L'INGV presenta SKATE, un osservatorio portatile delle dimensioni di una valigia in grado studiare da vicino le eruzioni vulcaniche dello Stromboli

Breviario giuridico della cybersicurezza

Il libro di Andra Simoncini e Marina Pietrangelo offre una sintesi chiara e rigorosa del quadro normativo europeo e nazionale e punta alla diffusione della cultura della cybersicurezza

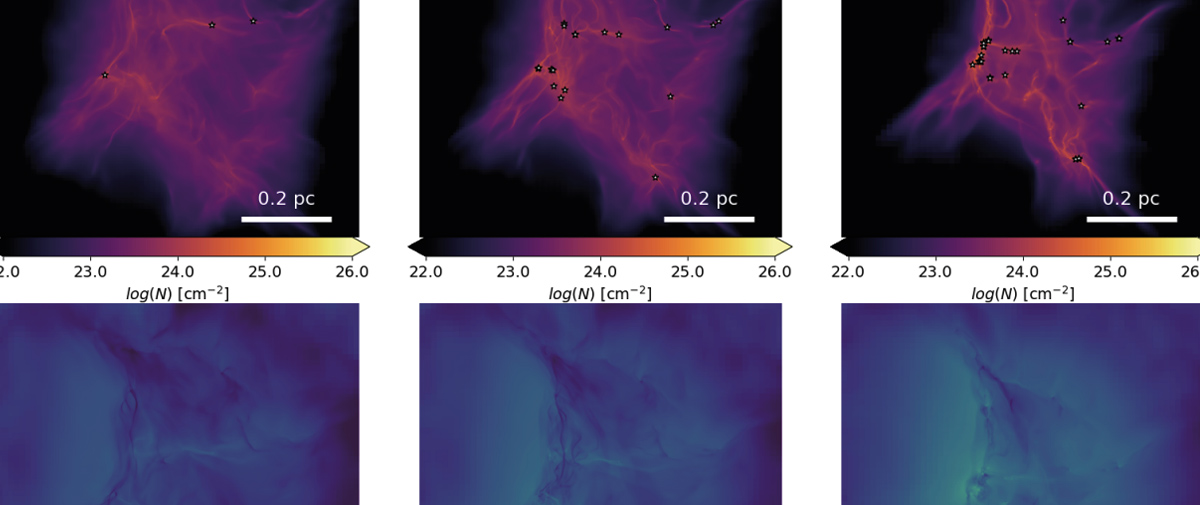

Una “Stele di Rosetta” per la formazione stellare

Milioni di ore di calcolo hanno permesso di studiare la formazione stellare. Il Progetto Rosetta Stone unisce per la prima volta simulazioni numeriche avanzate e osservazioni con metodi comuni.

Voci della comunità